001-河圖洛書

“河出圖,洛出書”

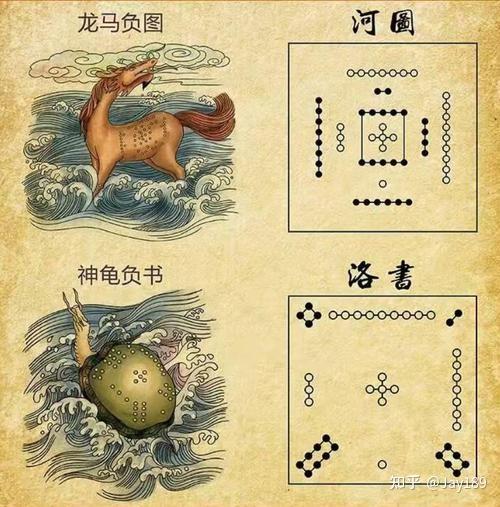

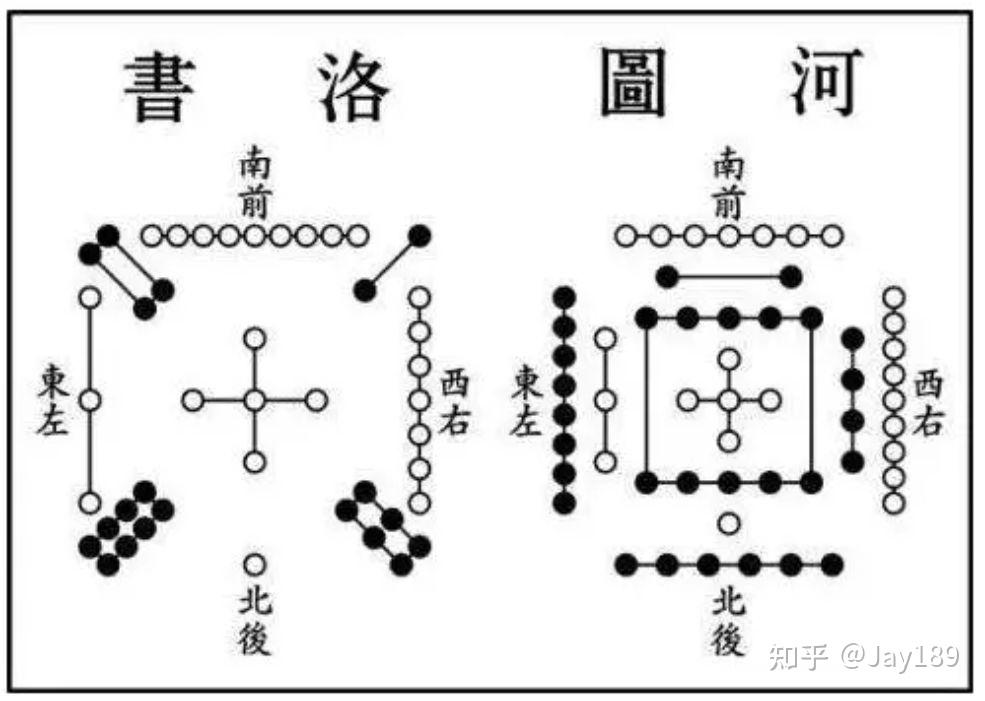

河圖洛書,是中國古代流傳下來的兩幅神秘圖案,蘊含了深奧的宇宙星象之理,被譽為"宇宙魔方",是中華文化、陰陽五行術數之源。語出易經《系辭.上》,“河出圖,洛出書”,河,黃河。洛,洛水。

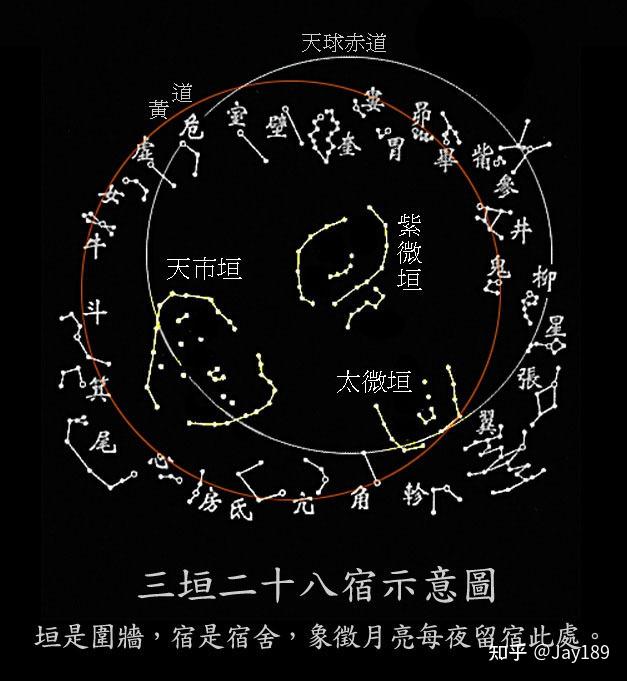

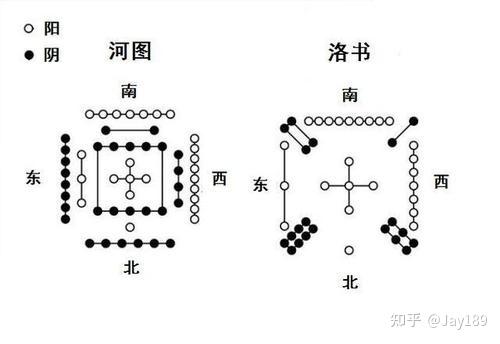

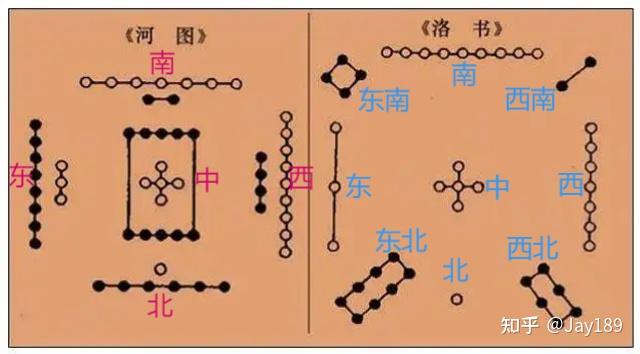

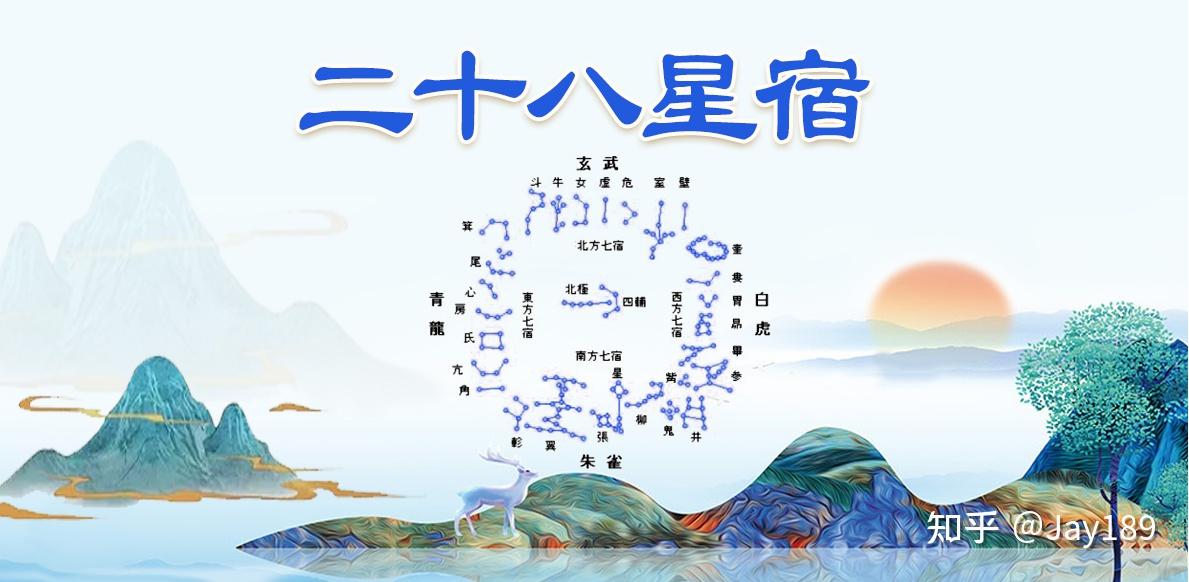

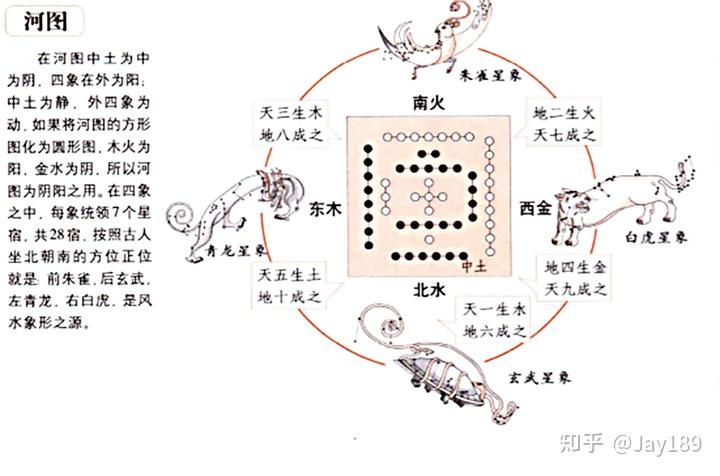

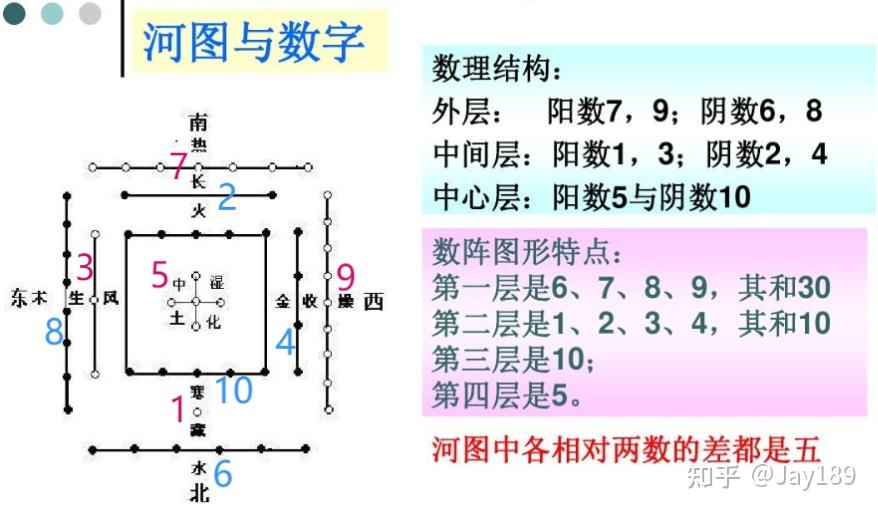

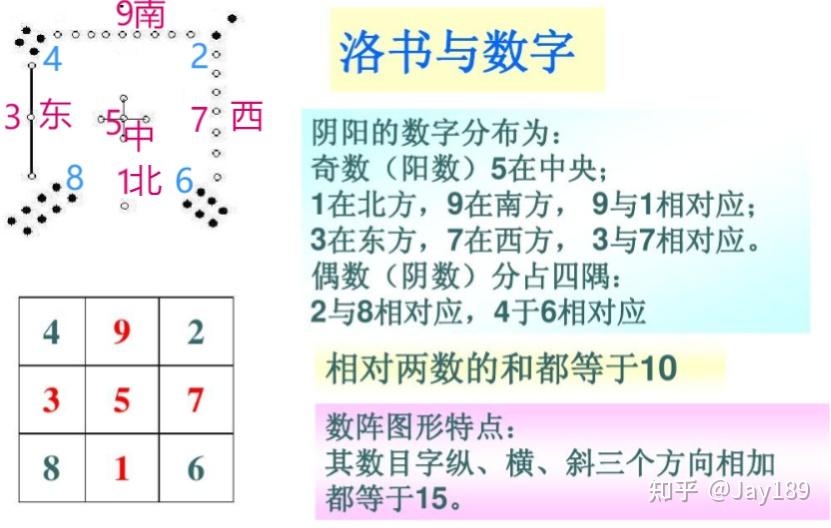

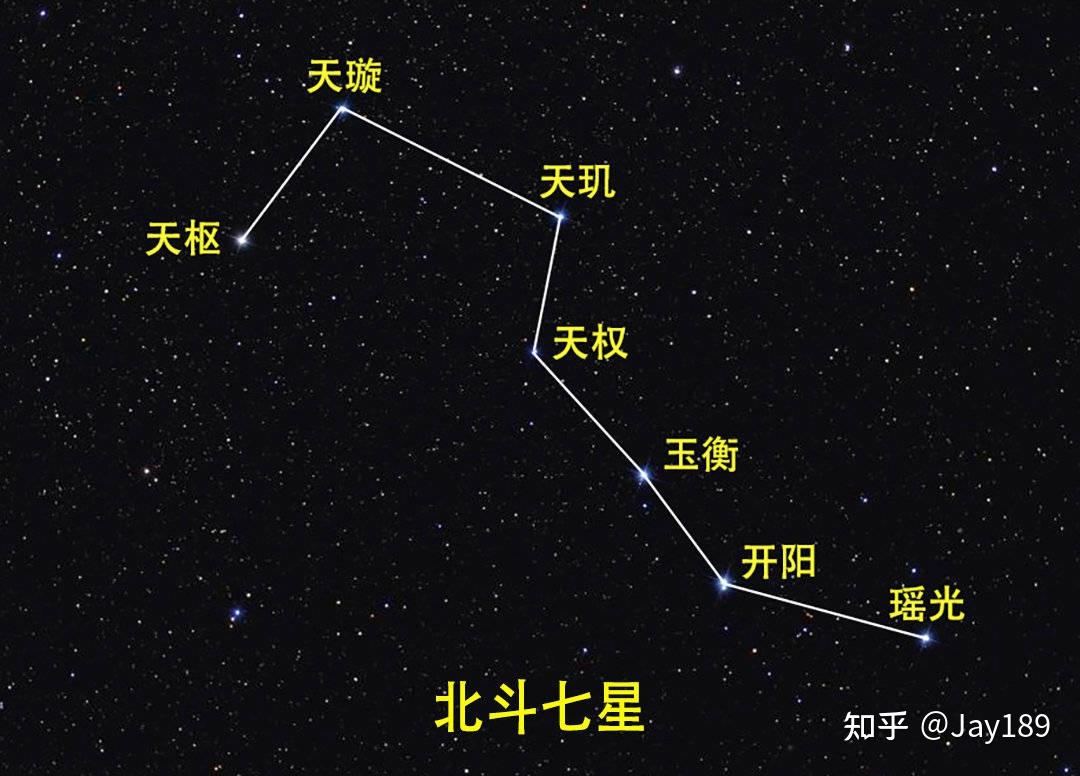

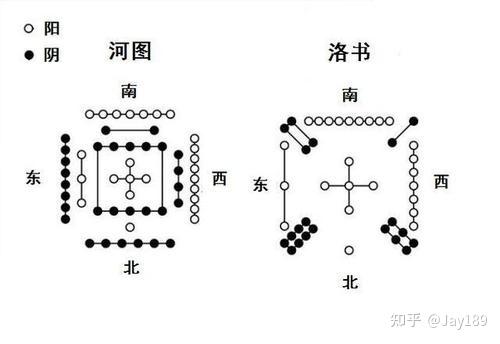

河圖洛書是遠古時代人民按照星象排布出時間、方向和季節的辨別系統。河圖1~10數是天地生成數,洛書1~9數是天地變化數,萬物有氣即有形,有形即有質,有質即有數,有數即有象,氣形質數象五要素用河洛八卦圖式來模擬表達,它們之間巧妙組合,融于一體,以次建構一個宇宙時空合一,萬物生成演化運行模式。河圖上,排列成數陣的黑點和白點,蘊藏著無窮的奧秘;洛書上,縱、橫、斜三條線上的三個數字,其和皆等于15。河圖洛書和二十八星宿、黃道十二宮對照,它們有著密切聯系。

河圖洛書的來由,是中華文明史上的千古之謎。“河圖洛書”最早收錄在《尚書》之中,其次在《易傳》之中,諸子百家多有記述。但從實證的角度確定河圖洛書出在某個具體地點,很難找出嚴格的科學依據。2014年11月11日,河圖洛書傳說經國務院批準列入第四批國家級非物質文化遺產名錄。

再說“河圖洛書”

河圖洛書是遠古時代流傳下來的兩幅神秘圖案,源自天上星宿,蘊含著深奧的宇宙星象密碼,被譽為"宇宙魔方",歷來被認為是中華文明的源頭。

“河圖”的這個“河”,其實指的是星河、銀河。二十八星宿也是從銀河里面出來的,“河出圖”不是黃河出圖,而是星宿從星河里出來。河圖最初的原型是一條白色旋轉的龍,將銀河畫成白龍,圍繞著中點運轉,而這個中點是北極星。這幅圖在后來演變成了一黑一白兩條龍,逐漸成為了今人熟悉的太極陰陽圖。在古人的觀測中,其它所有的星星都是動的,包括太陽和月亮,只有北極星是唯一不動的,這個唯一不動的星,古稱為“天極”,也就是天極神。東西南北和四面八方,交叉點的那個地方叫“中”。這點從河圖紋上來看,它正是北極星的這個位置。天上的位置,和地下的位置是對應的。

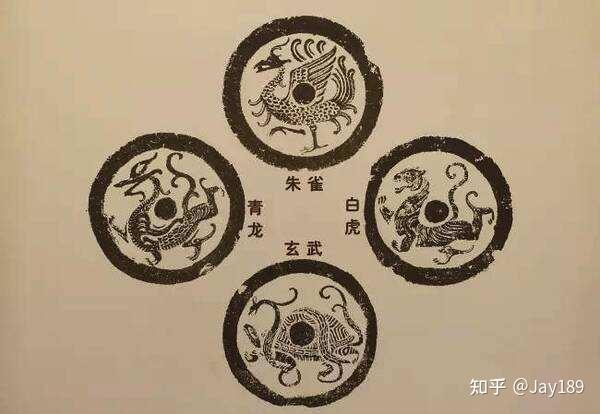

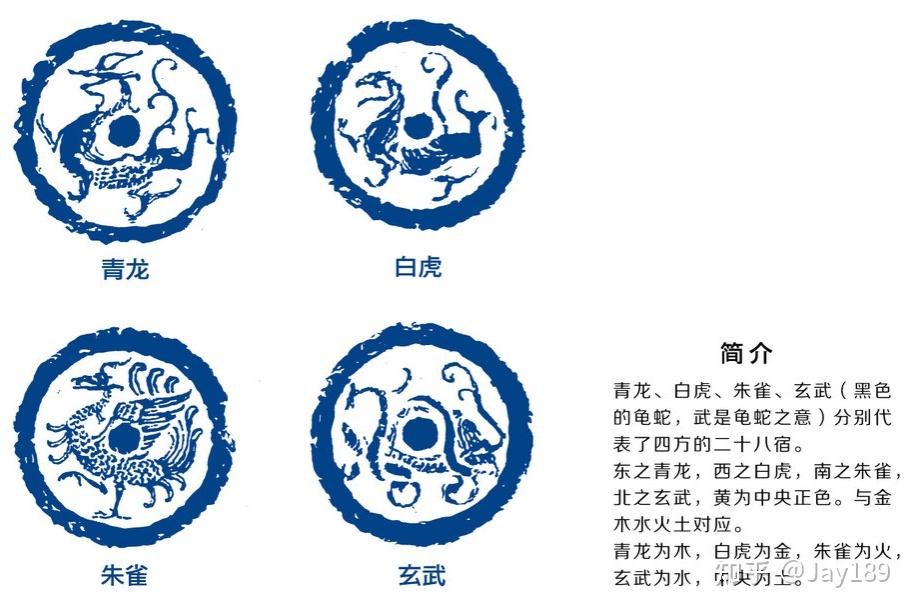

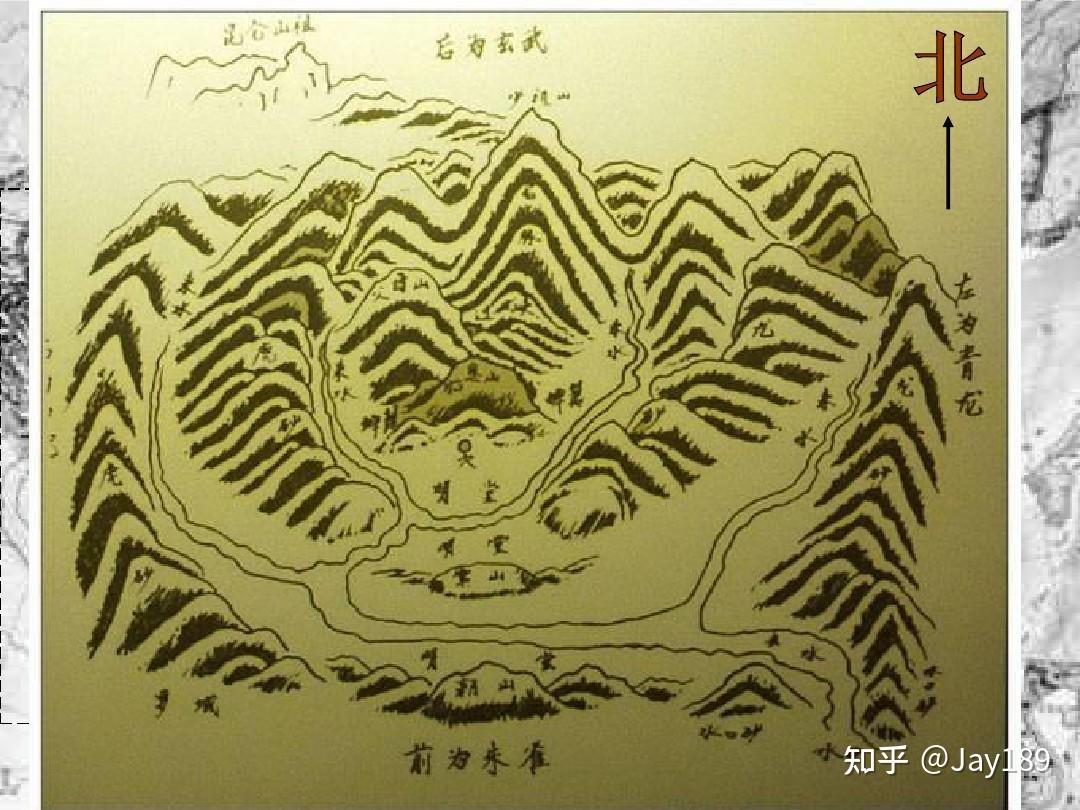

河圖本是星圖,其用為地理,故在天為象,在地成形也。在天為象乃三垣二十八宿,在地成形則青龍、白虎、朱雀、玄武、明堂。河圖之象、之數、之理、至簡至易,又深邃無窮。河圖上,排列成數陣的黑點和白點,蘊藏著無窮的奧秘。

“洛書”之意,其實就是“脈絡圖”,是表述天地空間變化脈絡的圖案。洛書,它的內容表達實際上是空間的,包括整個水平空間、二維空間,以及東西南北這個方向。洛書上,縱、橫、斜三條線上的三個數字,其和皆等于15。

河圖洛書是中華文化,陰陽五行術數之源。最早記錄在《尚書》之中,其次在《易傳》之中,諸子百家多有記述。太極、八卦、周易、六甲、九星、風水、等等皆可追源至此。河圖、洛書最有名的出處來自于《易傳·系辭》中的“河出圖,洛出書,圣人則之”這句話,并據此認為八卦就是根據這二幅圖推演而來的。第一次給這兩幅圖命名的是北宋易學家劉牧,他精研陳摶所傳《龍圖易》,著書《易數鉤隱圖》,于是,河圖洛書才為世人所知。

“河圖洛書”:中國古代自然哲學

自然哲學是現代自然科學的前身,主要是思考人面對的自然界的哲學問題。包括自然界和人的關系;人造自然和原生自然的關系;自然界的最基本規律等。

河圖洛書是中國古文明的抽象證據,也是中國古代自然哲學的源頭,還是中國古代先進的科學與文化的基礎,更是中國各種特色文化的淵源,深刻地塑造了中華文明的基因與影響了中國人的政治、經濟、軍事、思想、文化等方方面面。

盡管中華文明歷經千年,在某些方面出現了封建迷信,或者思想或科技的落后,但是中華文明仍舊是世界重要文明之一,淵源流長,從未斷絕,獨樹一幟,更是與時俱進,更加開拓創新,力求領先世界。而中華文明的開端,大約就是“河圖洛書”等上古思想觀念。

->(北半球)地理學:“時空觀”與地理山川

==>北半球與北極星

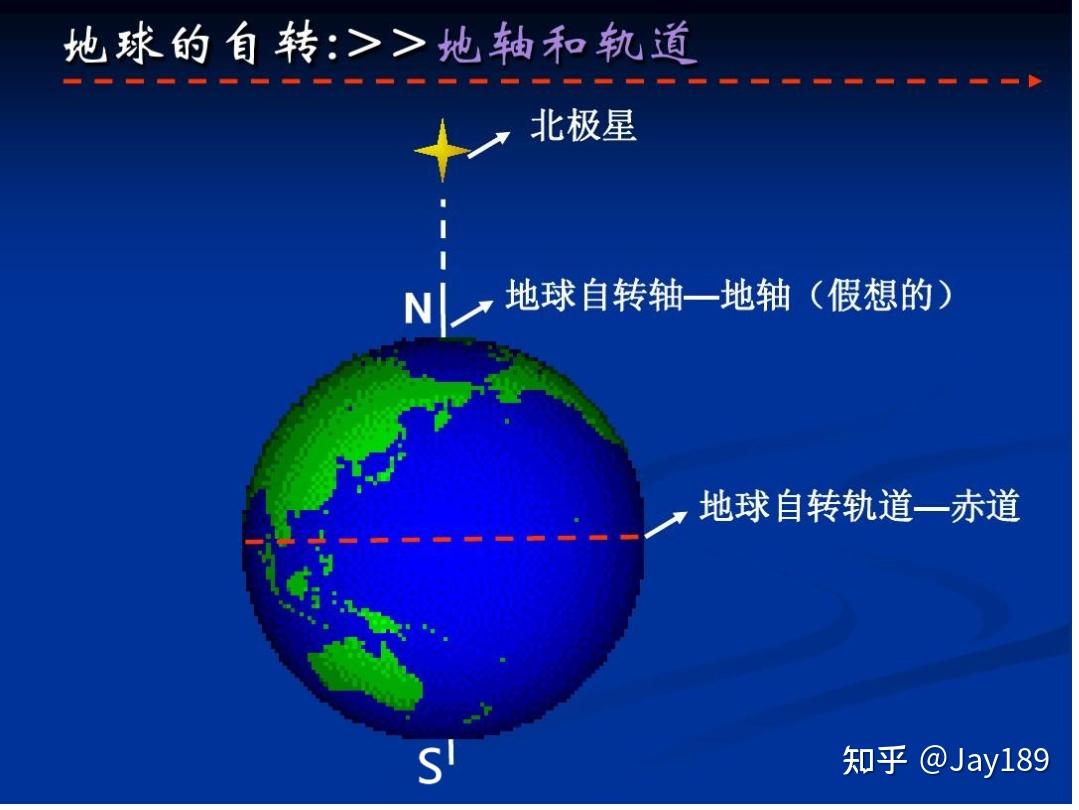

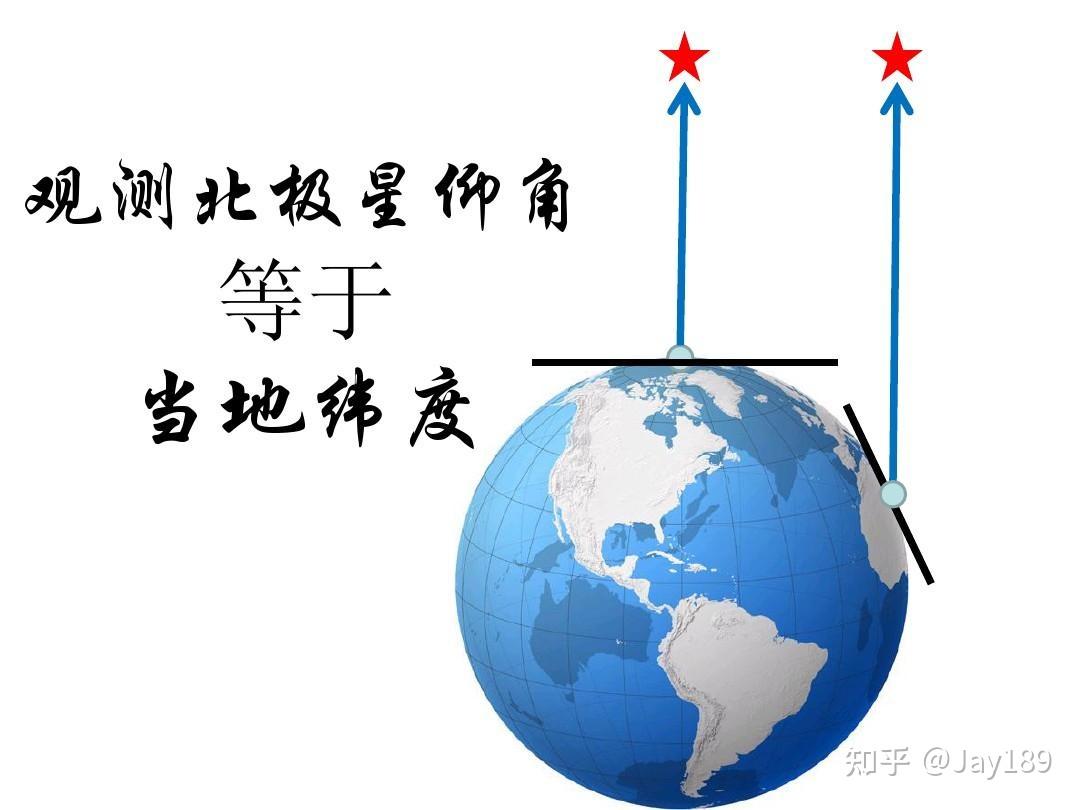

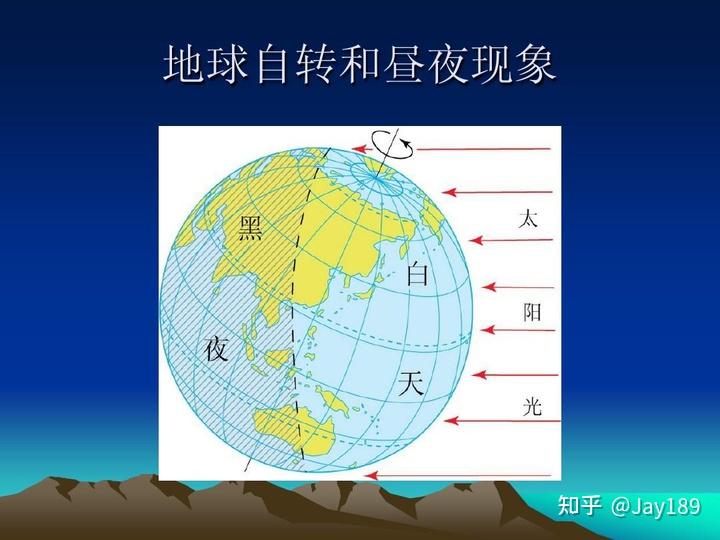

由于地球圍繞地軸自轉,而地軸的北端始終指向北極星附近,故北極星星光直射90°N。而南半球緯度范圍是0~90°S,因而南半球不能觀察到北極星(南半球幾乎沒有產生過古文明,或許原因就在于此,南半球并不能像北半球那樣讓人們根據“北極星”等天文知識而形成時空觀念,甚至歷法)。

北極星相對于地面的高度取決于觀測者所在地的緯度。例如在北京(處于40°N緯線上),北極星會在正北,離地面40度;在北極(處在90°N緯線上),北極星會在頭頂(天頂);在赤道的地方(處于0°緯線上),北極星剛好躺在水平線上;而在南半球,北極星是永遠不會升出地平在線,所以在南半球是永遠看不到北極星。

==>空間方位

==>時空方位

==>時間變化(日月變化,幾月幾日)

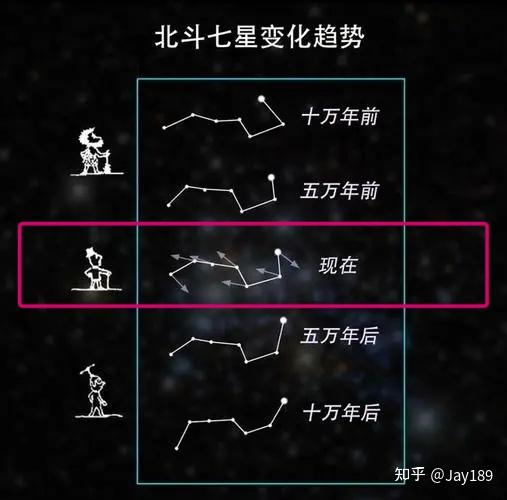

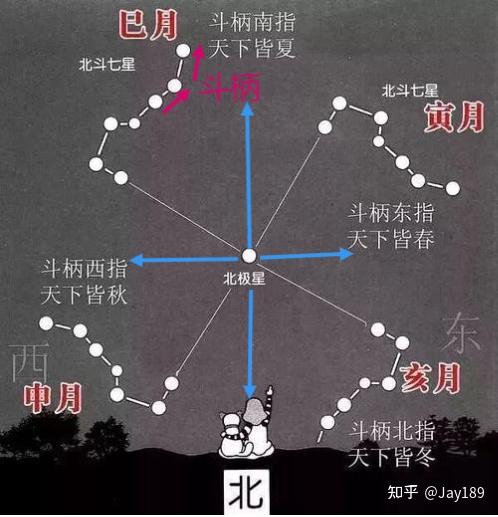

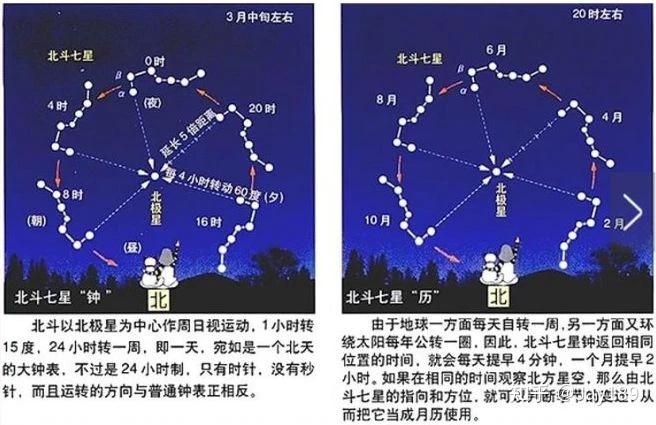

北斗星在北天旋轉,是因地球自轉形成的星辰繞極軸“周日視運動”,一日一夜即十二時辰旋轉一周。所以,觀測北斗指向在一天之中的變化位置,就可定出時辰。

==>五岳

中國古代,認為高山“峻極于天”,對其加以崇拜,即稱“岳”。

對山封“岳”,最早可追溯到5000年前的黃帝時期,至唐虞三代,封有“四岳”。

春秋戰國時期,隨“五行”之說興盛,“五岳”也應運而生,故有“唐虞四岳,至周始有五岳”。

漢之前,由于各代疆域限制,五岳之制因勢而異,各有不同。

至漢武帝時,五岳制度才正式創立。漢宣帝正式頒發詔書,確定以泰山為東岳,華山為西岳,霍山(即天柱山,今安徽省境內)為南岳,大茂山(今河北省曲陽縣)為北岳,嵩山為中岳。

后隋文帝楊堅,定湖南湘江之濱的衡山為南岳,廢霍山為名山。

金、元、明、清諸代,均建都于北京,曲陽大茂山在京城之南,與北岳名稱不符。

明代,稱山西渾源恒山為北岳。

清順治年間,正式移祀北岳于渾源恒山。

此后,五岳沿用,東岳泰山(山東省泰安市泰山區),西岳華山(陜西省華陰市),南岳衡山(湖南省衡陽市南岳區),北岳恒山(山西省大同市渾源縣)與中岳嵩山(河南省登封市)。

==>五鎮

五鎮是分布在五個方位的大山。隋代封天下四大鎮山。自唐、宋以來五鎮奇觀,一直與“五岳”風光齊名。

由此形成了五岳以外的五大鎮山、五鎮指僅次于五岳即東鎮沂山(今山東臨朐)、西鎮吳山(今陜西寶雞市陳倉區 )、中鎮霍山(今山西霍州市)、南鎮會稽山(今浙江紹興市)、北鎮醫巫閭山(今遼寧北鎮市)。

均為歷代帝王加封祭祀的名山,名隨五岳各有千秋。

所謂“五鎮” 即指:山東東鎮沂山、浙江紹興南鎮會稽山、陜西寶雞西鎮吳山,遼寧北鎮醫巫閭山、山西中鎮霍山。

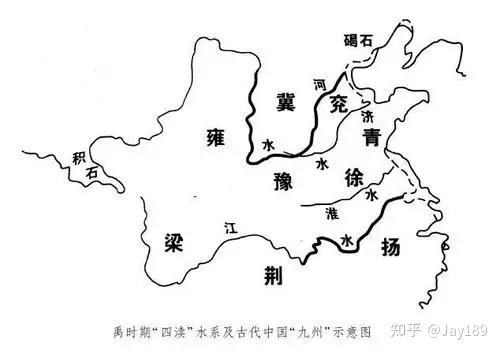

==>四瀆

四瀆,星官名,屬井宿,共四星,一星在雙子座內,三星在麒麟座內,即麒麟座17號、13號、ε星。古人認為它們與我國的四條大河對應,故名。 《晉書·天文志》:“東井南垣之東四星曰四瀆,江、河、淮、濟之精也。”

四瀆,我國古代對四條獨流入海的大河的稱呼,即“江、河、淮、濟”,(長江、黃河、淮河、濟水)。其中淮河、濟水古時候也獨流入海,故得與江河并列。(淮河、濟水先后被黃河改道所奪,淮河下游淤塞后改注入長江,而濟水故道即今之黃河下游)。現有的記載首見于《爾雅·釋水》。

==>三山

三山:黃山(安徽省南部黃山市)、廬山(江西省九江市廬山市)與雁蕩山(浙江省溫州市樂清市雁蕩鎮)。

==>《山海經》與《史記》等古書的編纂

《山海經》,成書于戰國時期至漢代初期,與《易經》、《黃帝內經》并稱為上古三大奇書(《山海經》、《易經》與《黃帝內經》分別是上古地理、哲學與醫學的書籍,其中均體現了河圖洛書思想,蘊含陰陽五行等學說)。

《山海經》包含著關于上古地理、歷史、神話、天文、動物、植物、醫學、宗教以及人類學、民族學、海洋學和科技史等方面的諸多內容,是一部上古社會生活的百科全書。

《山海經》展示的是遠古的文化,記錄的是大荒時期的生活狀況與人們的思想活動,勾勒出了上古時期的文明與文化狀態,為后世提供了許多有用的信息。

《史記》,西漢史學家司馬遷撰寫的紀傳體史書,史書中包含大量的年表、紀元與方位、地理。

《史記》等史書,也是建立在成熟的時空觀年之中的歷史編纂。

-->易學:陰陽八卦

==>陰陽

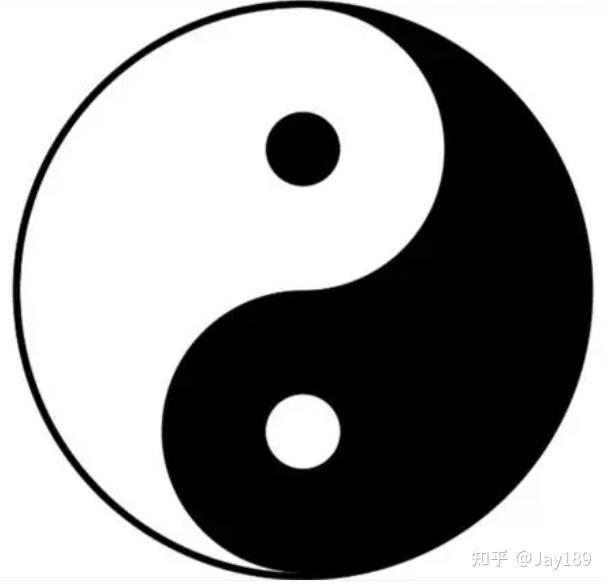

陰陽,是中國最博大精深的哲學,是易學的基礎,陰陽相沖化萬物,世間萬物,皆有陰陽之道。

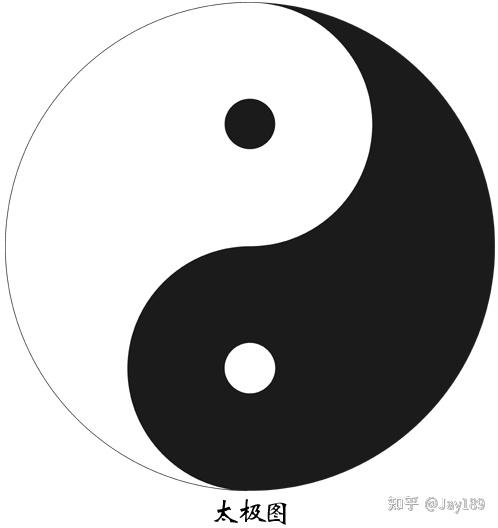

“無極生太極;太極生兩儀;兩儀生四象;四象生八卦。”天地還沒有產生前,是沒有萬物地存在的,我們古人稱之為無極,即沒有任何東西的意思;無極經過了很久很久的時間,慢慢地演變成太極,也就是西方科學家提出的宇宙大爆炸學說,西方的學者認為,宇宙是由一個點突然的大爆炸所產生的,西方的學者稱它為起點;我們古人稱它為太極。

太極不斷地發展演化為陰魚和陽魚,我們古人也稱它為陰爻( yáo )和陽爻。因為陰爻和陽爻是從太極中誕生的,所以古人把它稱為太極生兩儀,也就是太極生陰陽。

在太極圖中,白代表陽,黑代表陰;此外我們的古人還用“——”表示陽,用“— —”表示陰。

陰陽構成了我們的這個世界。一陰一陽構成了我們現在看到的多姿多彩的世界。大的方面,比如:物質、暗物質;白天、夜晚;光明、黑暗等等;小的方面,比如:電腦和手機,它們的處理器的運算方式都是二進制運算,一個高電壓、一個低電壓;高電壓為陽、低電壓陰。

一陰一陽,古人稱之為道。陰與陽是可以互相的轉換的;陰與陽它們也是相互依存的,陰中有陽,陽中有陰;孤陽不生,孤陰不長,也就是這么個道理。

在古書《說文解字》里,我們古人詳細的解析了什么是陰陽。

“陽,高明也”。陽的事物有:太陽,高,大,亮,男,動,亮,快,奇,開,生。

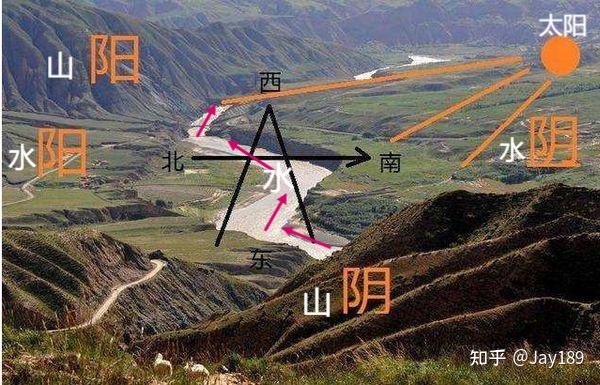

“陰,暗也,水之南,山之北也”。陰暗物有:月亮、矮、小、暗、女、靜、慢、偶、關、死。

山的南面或水的北面,為其陽面;而山的北面或水的南面,則為其陰面。

==>八卦

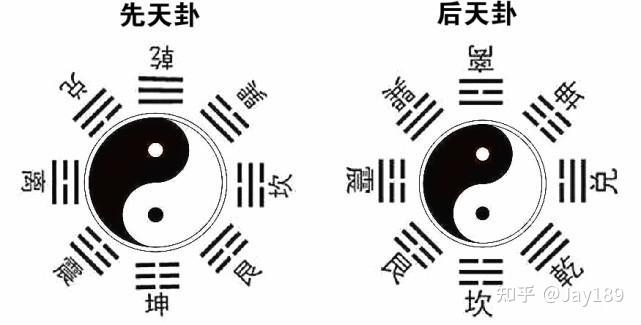

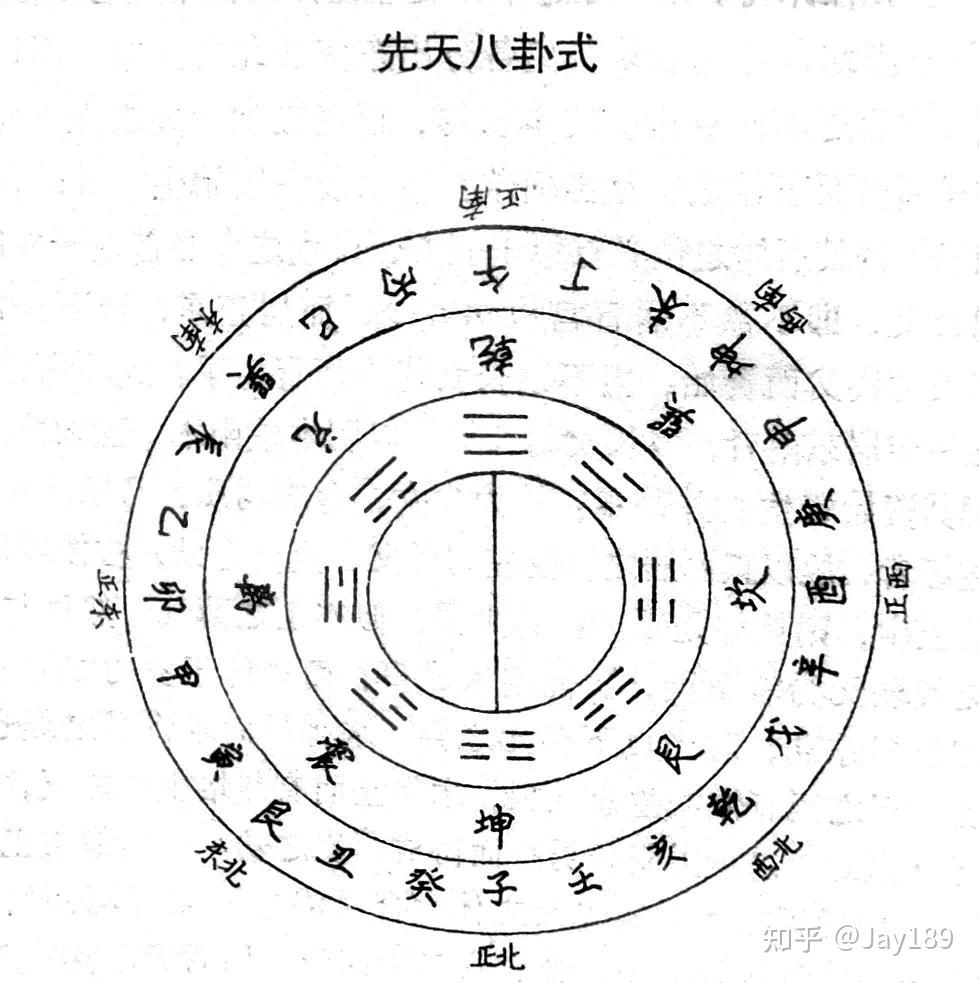

先天八卦(伏羲八卦),別名連山易,起源于遠古時代,其辯證思想是矛盾對立統一。

先天八卦,相傳來自于河圖。它是乾坤定南北,離坎定東西,是天南地北為序,上為天為乾,下為地為坤,左為東為離,右為西為坎。故先天八卦數是:乾一、兌二、離三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八。它的中間數為0,以代表五或十。0象征著宇宙的元氣。它的序數對宮相加之和為九數。先天八卦演變過程中,首先是太極,其次是兩儀,接著是四象,最后是八卦,它們是宇宙形成的過程。

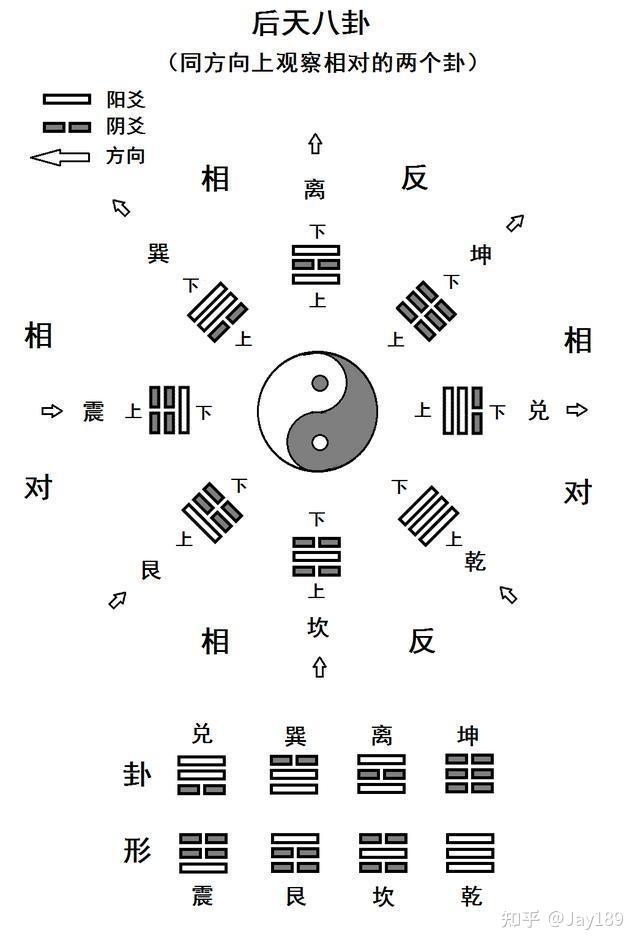

后天八卦圖,也有人將其與周文王聯系起來,稱為文王八卦圖。

后天八卦圖也叫后天八卦,因為它是圖文并茂的一個古代術語。 后天八卦講流行,周期循環,如水流行,用以表示陰陽的依存與互根,五行的母子相生。后天圖是從四時的推移,萬物的生長收藏得出的規律。 后天八卦圖從《周易.說卦傳》中可以看出,萬物的春生,夏長,秋收,冬藏,每周天360日有奇,八卦用事各主45日,其轉換點就表現在四正四隅的八節上,這就構成了按順時針方向運轉的后天八卦圖。每卦有三爻,三而八之,即指一年二十四個節氣,于此可見這些卦圖的實質了。

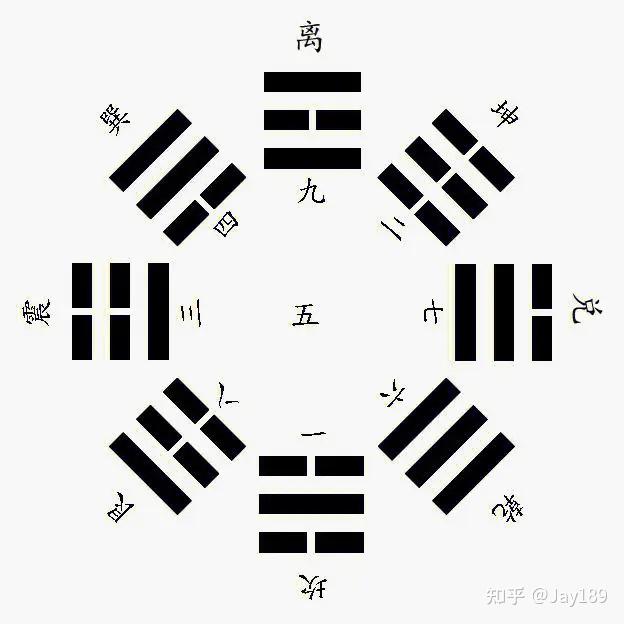

后天八卦,相傳來自于洛書。它是離坎定南北,震兌定東西。故后天八卦數是:坎一、坤二、震三、巽四、中五、乾六、兌七、艮八、離九。它的中間數為五,與對宮縱橫相加之和為十五數。

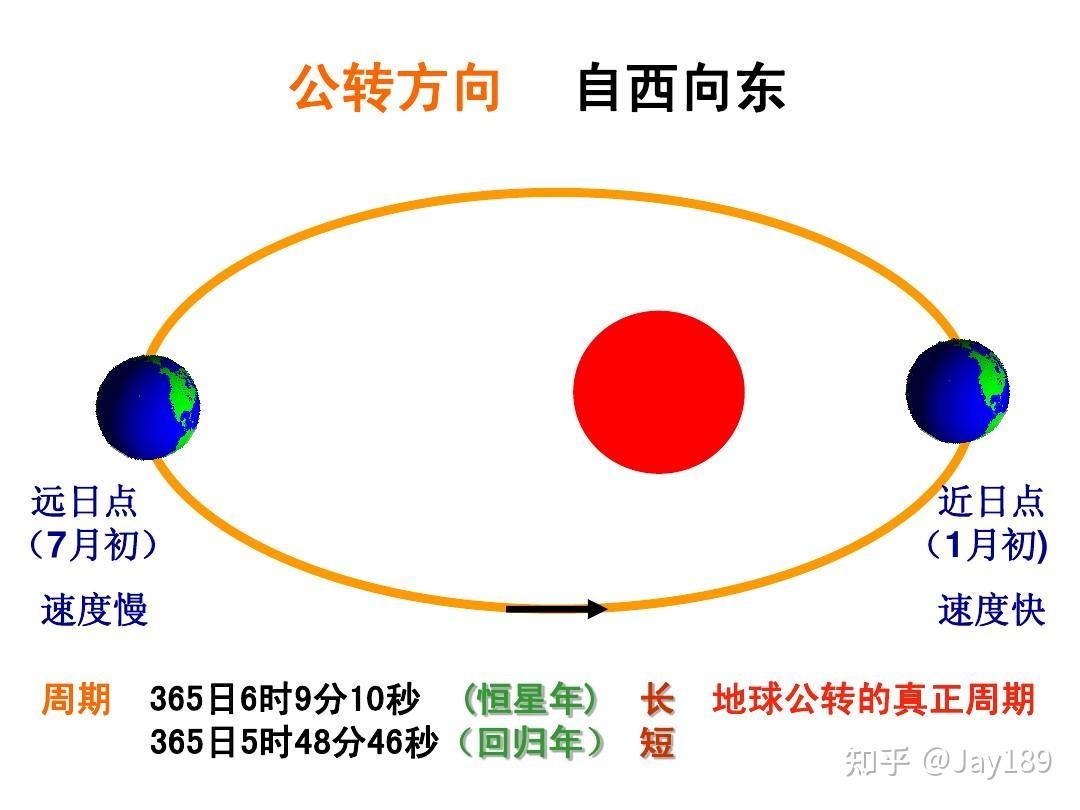

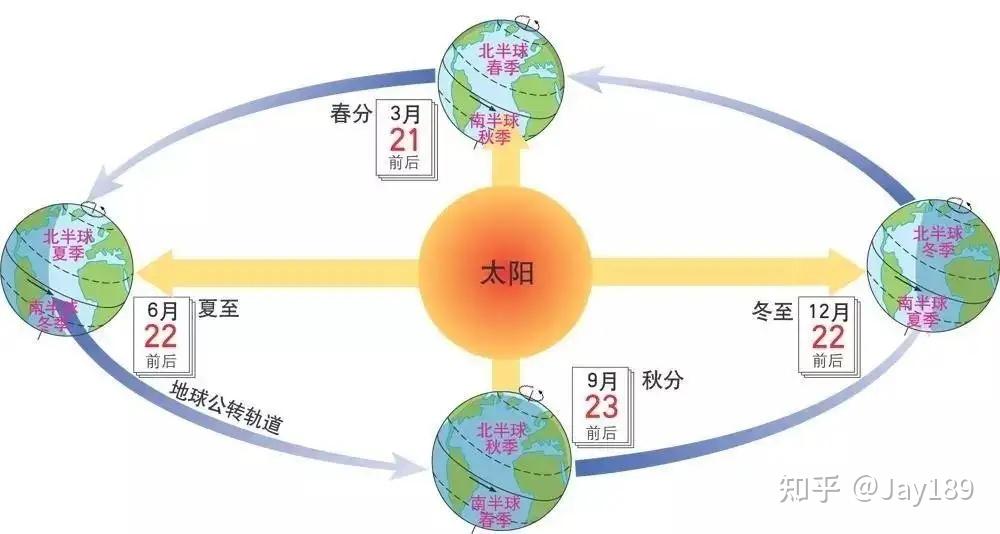

-->天文學:農歷(星辰運動,四季月份)

==>四方四季

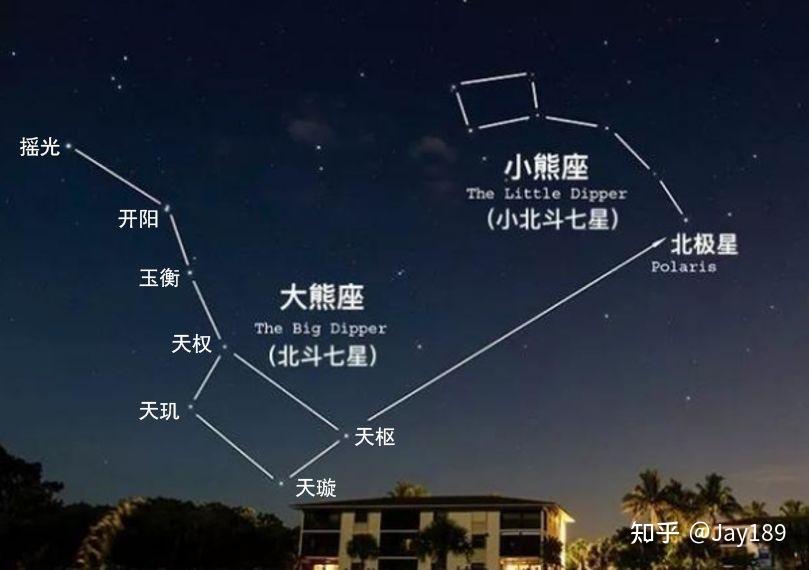

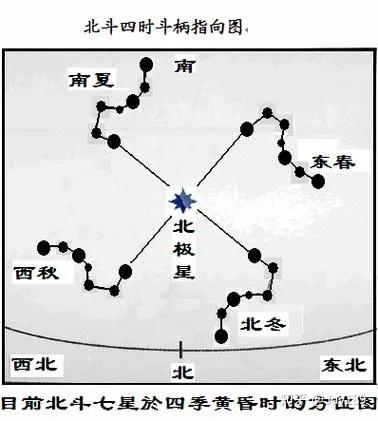

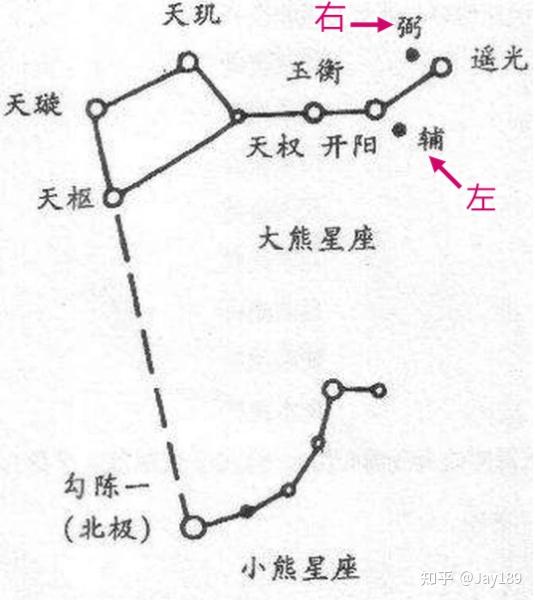

《甘石星經》:“北斗星謂之七政,天之諸侯,亦為帝車。”黃帝根據北斗七星視察四方,定四時,分寒暑。

《鹖冠子·環流篇》說得最為明白:“斗柄東指,天下皆春;斗柄南指,天下皆夏;斗柄西指,天下皆秋;斗柄北指,天下皆冬。”

==>二十四節氣(在四季基礎上劃分月份節氣)

《淮南子.天文訓》中講到其法:“斗指子則冬至……加十五日指癸,則小寒,……加十五日指丑,則大寒,……加十五日指報德之維,則越陰在地,故曰有四十六日而立春,……加十五日指寅,則雨水,……加十五日指甲,則雷驚蟄,……加十五日指卯中繩,故曰春分則雷行,……加十五日指乙,則清明風至,……加十五日指辰,則谷雨,……加十五日指常羊之維,則春分盡,故曰有四十五日而立夏,……加十五日指巳,則小滿,……加十五日指丙,則芒種,……加十五日指午,則陽氣極,故曰有四十六日而夏至,……加十五日指丁,則小暑,……加十五日指未,則大暑,……加十五日指背陽之維,則夏分盡,故曰有四十六日而立秋。……加十五日指申,則處暑,……加十五日指庚,則白露降,……加十五日指酉中繩,則故曰秋分,雷戒蟄蟲北向,……加十五日指辛,則寒露,……加十五日指戍,則霜降,……加十五日指蹄通之維,則秋分盡,故曰有四十六日而立冬,……加十五日指亥,則小雪,……加十五日指壬,則大雪,……加十五日指子,則故曰陽生于子,陰生于午,陽生于子,故十一月日冬至。鵲始加巢。人氣鍾首。陰生于午,故五月為小刑,薺麥亭歷枯,冬生草木必死。”

==>十二月(在四季基礎上劃分月份)

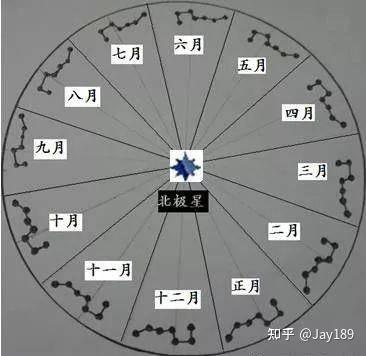

《史記·歷書》記載:“隨斗杓所指建十二月”。

所謂“月建”,就是把黃道(即太陽一年在天空中移動一圈的路線)附近的一周天十二等分,由東向西配以子,丑,寅,卯,辰,巳,午,未,申,酉,戌,亥十二支。

初昏時出現北斗七星,斗柄指寅為正月,斗柄指卯為二月,斗柄指辰為三月,斗柄指巳為四月,斗柄指午為五月,斗柄指未為六月,斗柄指申為七月。斗柄指酉為八月,斗柄指戌為九月,斗柄指亥為十月,斗柄指子為十一月。斗柄指丑為十二月。

-->政治哲學:九州與天下觀

==>九州

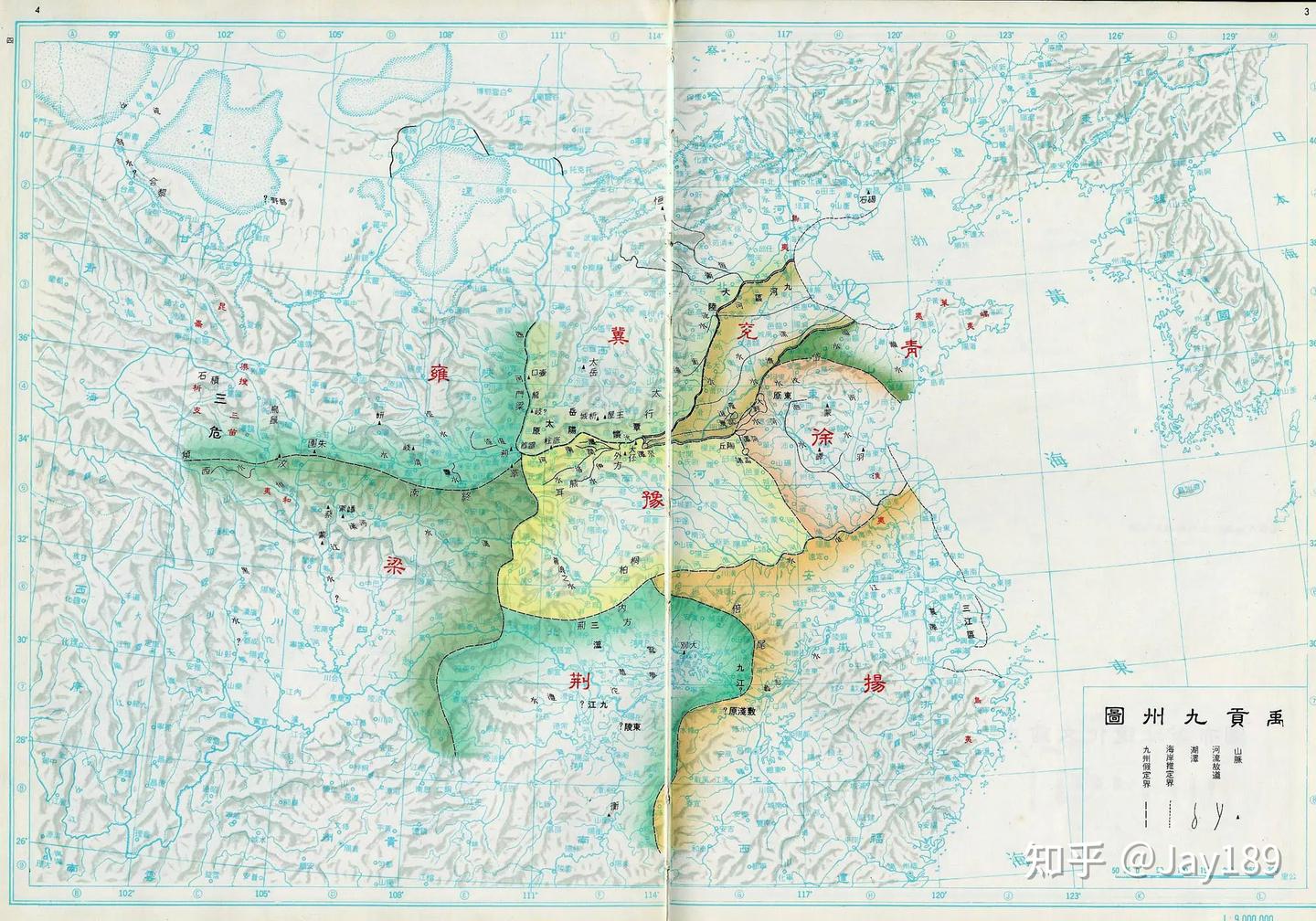

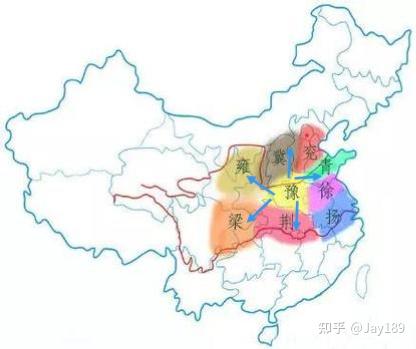

九州,又名漢地、中土、神州、十二州,最早出現先秦時期典籍《尚書·禹貢》中,是中國漢族先民自古以來的民族地域概念。自戰國以來九州即成為古代中國的代稱,而自漢朝起成為漢族地區的代稱 ,又稱為“漢地九州”。

漢族先民自古就將漢族原居地劃分為九個區域,即所謂的“九州”。根據《尚書·禹貢》的記載,九州順序分別是:冀州、兗州、青州、徐州、揚州、荊州、豫州、梁州、雍州。《爾雅》中有幽州與營州,沒有青州和梁州。《周禮》中有幽州與并州,沒有徐州和梁州。

先秦的華夏之域僅限于魯、晉、齊、鄭、蔡、衛等“王之支子母弟甥舅”諸國及行周禮的宋、陳等中原諸國,漢代在先秦諸國的基礎上萌芽出后世漢族九州的概念。

至遲自漢代起的華夏之區域與《禹貢》所載九州之區域等同,九州等同于漢地。又有“東夏”、“南夏”、“西夏”等詞稱呼漢地內的局部地區。

九州,意即漢地。五岳五鎮四瀆都在九州這個地理范圍內,九州這個地理范圍是在漢代確立。

==>土地或農田

中國的農田,尤其北方平原地區的農田,大多呈現方塊狀特色,方方正正,有東西南北四邊。至今為止,許多農田仍然保持如此特色分布,一塊一塊的,不同于西方圓形土地或大片土地。

阡陌:農田地里的小道和灌溉渠道,縱者稱“阡”,橫者稱“陌”;阡是指南北走向的田埂,簡稱“縱向”田埂;陌是指東西走向的田埂,簡稱“橫向”田埂。

==>九五至尊

九五至尊:陽數中九為最高,五居正中,故“九五”象征帝王的權威,故稱之為“九五至尊”。出自《周易·乾》:“九五,飛龍在天”。

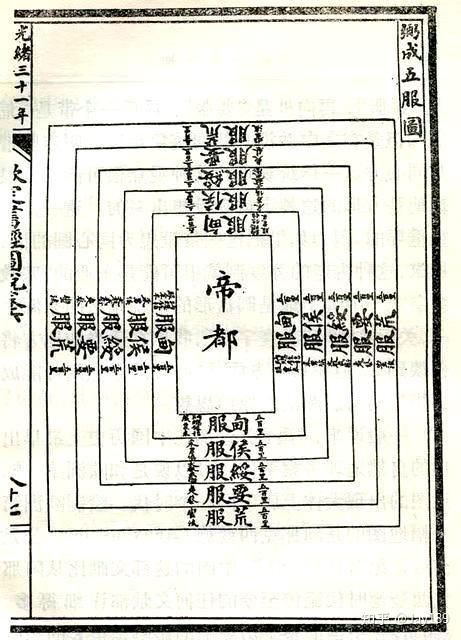

==>天下觀

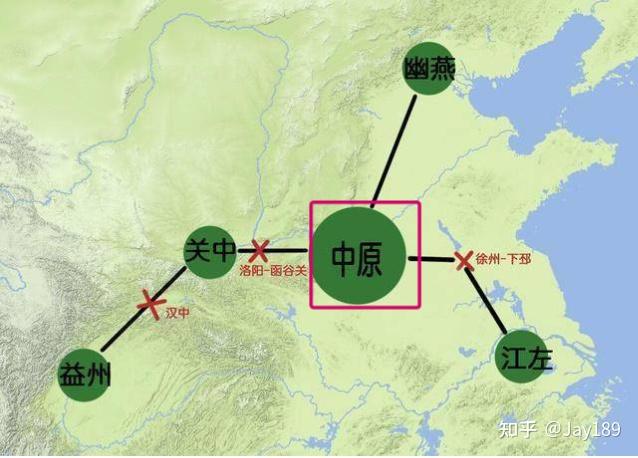

由此可知,自古以來,中國人就形成了“以中原為中心”的“天下觀”。

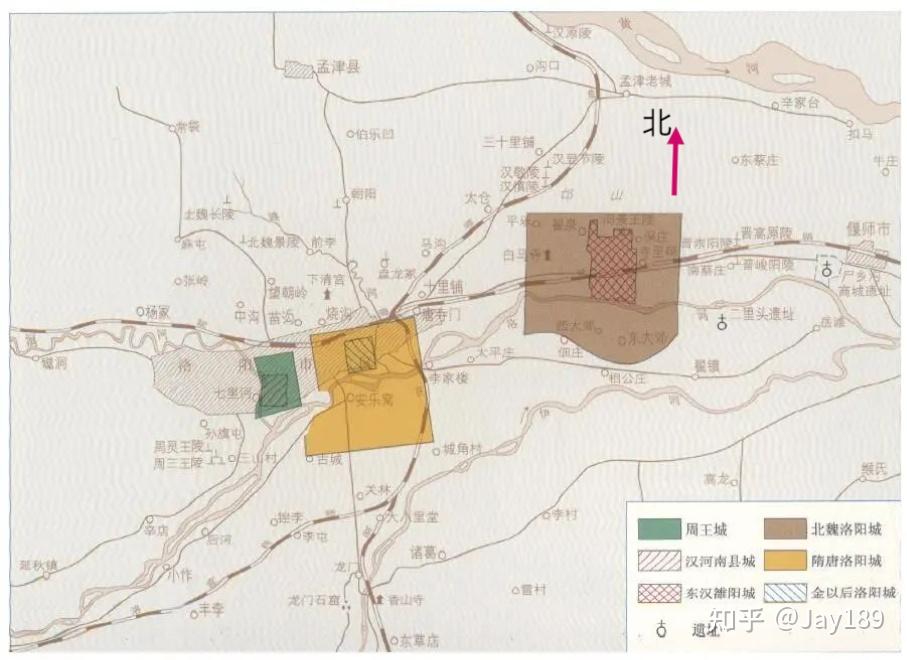

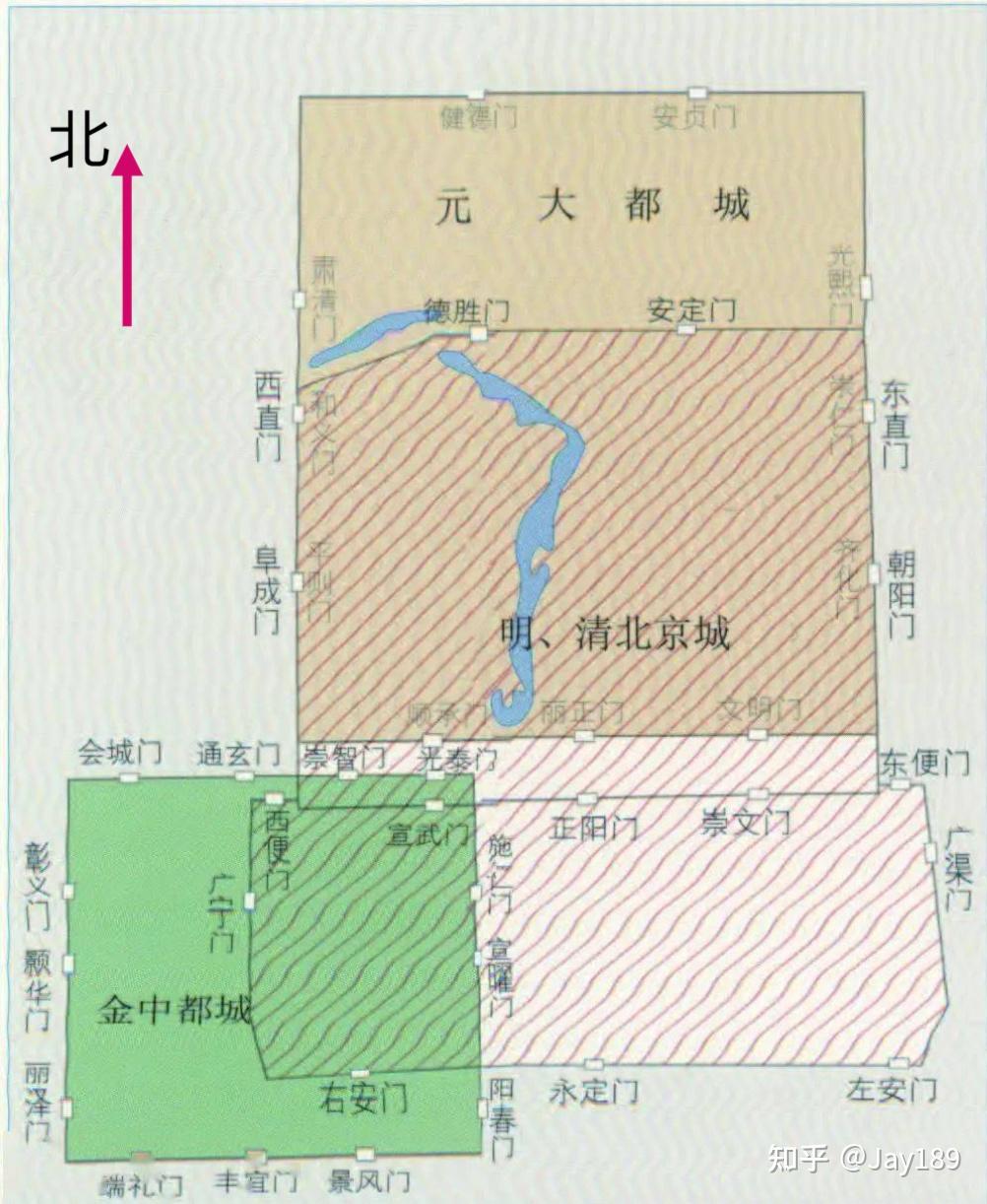

中國歷史上被認為是古都的有以下十個城市,西安、洛陽、南京、北京、開封、杭州、安陽、鄭州、大同、成都,并列稱為中國的“十大古都”。其中,位于中原地區的有洛陽、開封、安陽與鄭州,占比接近一半。

歷史上,洛陽、開封、安陽等重要的歷史城市位于中原地區,都曾是諸多王朝的都城。其中,洛陽曾是夏朝、商朝、西周、東周、東漢、曹魏、西晉、北魏、隋朝、武周(唐朝)、后梁、后唐、后晉十三個朝代的都城;開封曾是戰國時的魏國、五代時期的后梁、后晉、后漢、后周、北宋以及金朝等的都城,有“七朝古都”的稱號;安陽曾是商朝(殷商)、后趙、冉魏、前燕、東魏、北齊等朝代的政治中心。

由此可見, “得中原者得天下”(出自《史記》)一直以來是歷代王朝統治者與人們的普遍觀念。

-->土木建筑學:城市規劃

==>古代城建

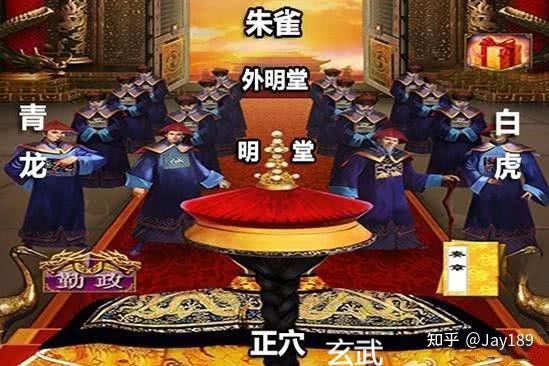

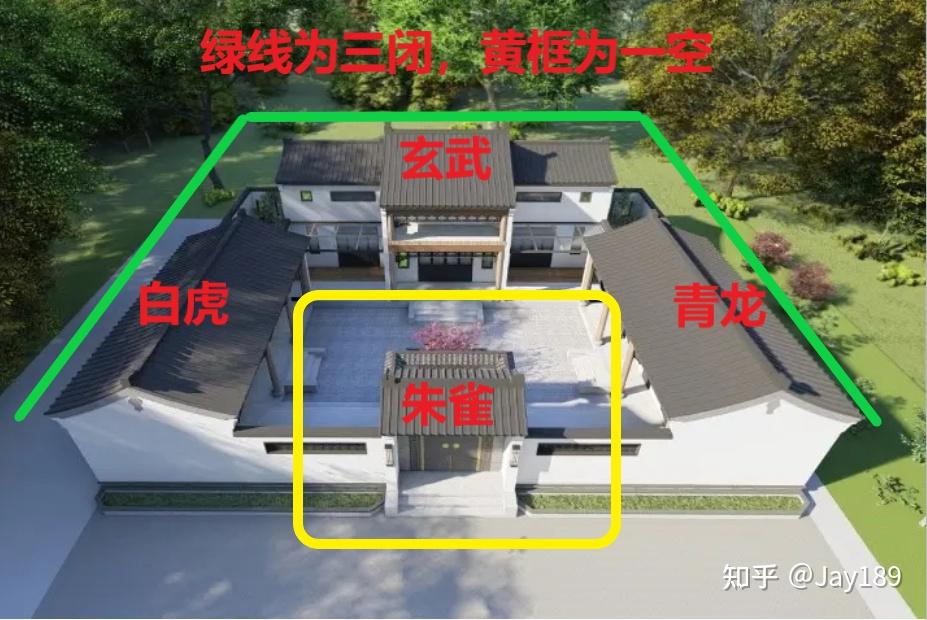

中國傳統建筑布局,尤其宮殿,大多呈現東西南北、四方四正的特色,即多數城池、皇宮或民居建筑都呈現”坐北朝南“的布局,但也有其它朝向的。,一般東西南北對應青龍、白虎、朱雀、玄武四大神獸,明堂居于中間,有朝堂之上、堂屋等稱呼。

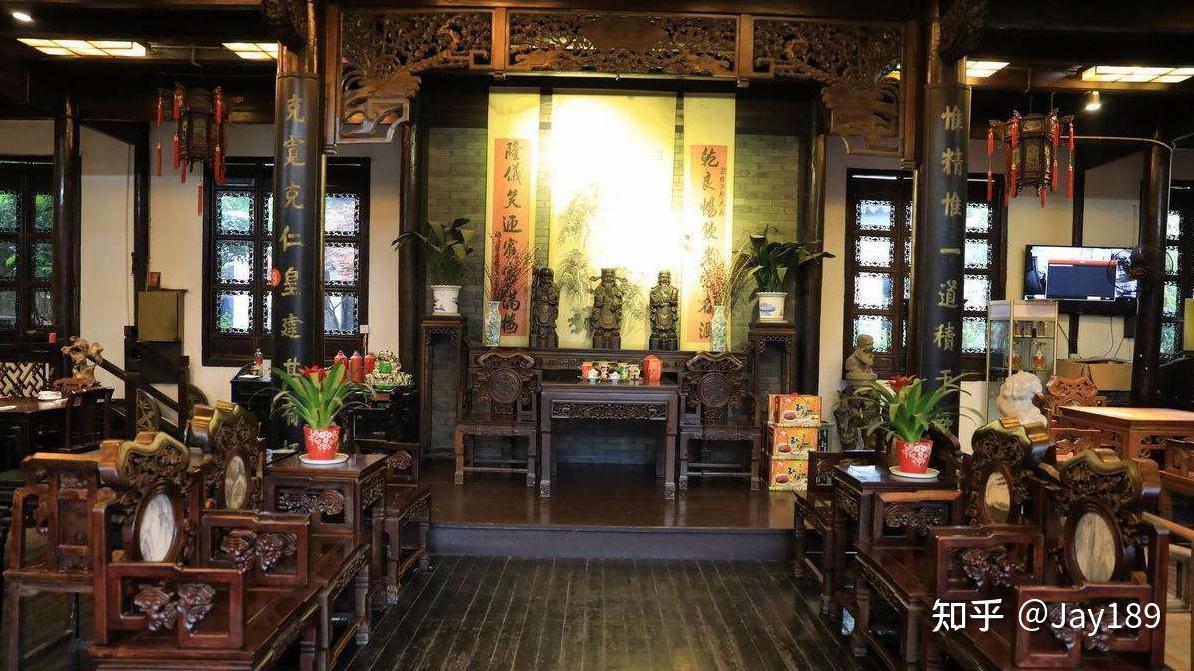

==>堂屋

堂屋是傳統中國民居中的禮儀空間,一般設計在房屋中間,又稱“客堂”。 因為平時敞開,有的地區又稱“明間”(臥室則稱“暗間”)。

堂屋用于尊祖敬神、祭天拜地、婚喪壽慶、禳鬼避兇。堂屋與現代住宅中的客廳不同。

-->風水學:“尋龍點穴”

風水,指住宅基地、墳地等的形勢,如地脈、山水的方向等。

民間認為風水的好壞可以影響其家族的盛衰吉兇。

-->數學:”趣味數學“、術數九宮圖與數獨游戲

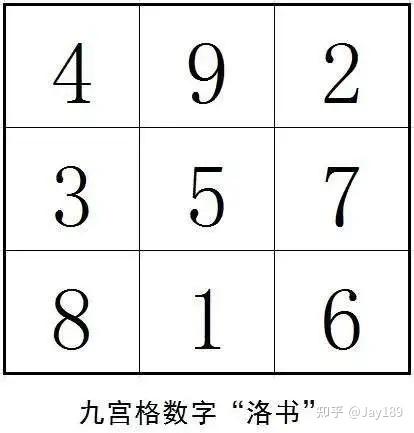

九宮格數,將天宮以井字劃分九個等份,在晚間從地上觀天的七曜與星宿移動,可知方向及季節等資訊。對于古代天文學來說,九宮圖非常重要。以正中的方位為中宮,對應四正四隅八宮方向。其方位觀念亦廣泛用于地理(九州觀念)、軍事(布陣行營)、書法及武術方面。

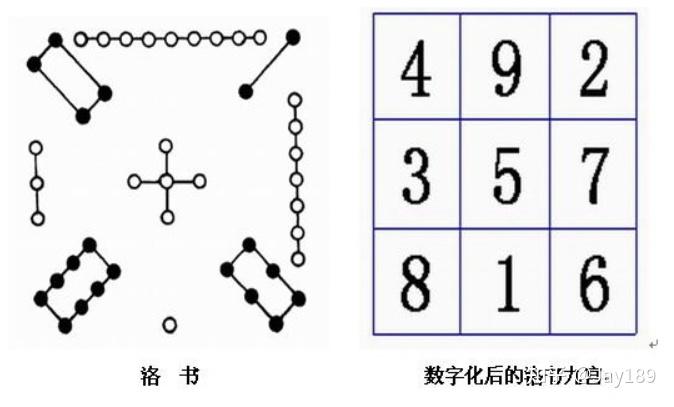

最古與術數關聯上的九宮圖是洛書,他亦是中國傳統文化很重要的一個概念。后來應用于占卜、星相等范疇。它其實是一種3行3列的數字方陣,把1到9的九個數字按洛書規則填入即可形成。洛書的原則即如北周甄鸞所說:“九宮者,即二四為肩,六八為足,左三右七,戴九履一,五居中央。”。

四 九 二

三 五 七

八 一 六

即術數九宮圖。

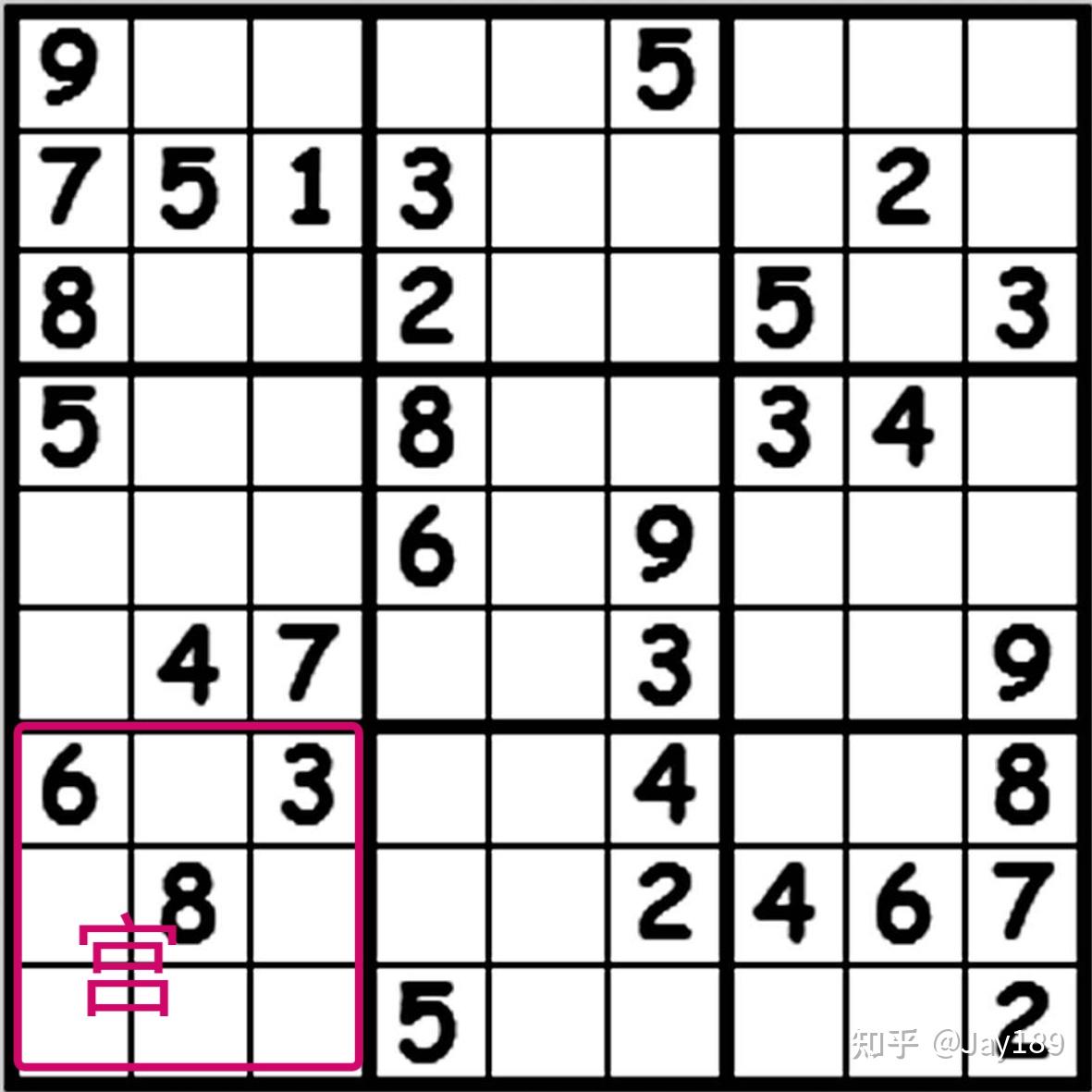

數獨是源自18世紀瑞士的一種數學游戲。是一種運用紙、筆進行演算的邏輯游戲。玩家需要根據9×9盤面上的已知數字,推理出所有剩余空格的數字,并滿足每一行、每一列、每一個粗線宮(3 x 3)內的數字均含1-9,不重復 。

數獨盤面是個九宮,每一宮又分為九個小格。在這八十一格中給出一定的已知數字和解題條件,利用邏輯和推理,在其他的空格上填入1~9的數字。使1~9每個數字在每一行、每一列和每一宮中都只出現一次,所以又稱“九宮格”。

-->文化學:語言文化

中國語言文化里,也充滿了數字。當然帶有“一至九”,甚至“十百千萬”的詞語很多。以下僅列舉一些例子:

==>四

在中國的文化中,常常出現“四”,有時和“五”和“八”并用。表示方位的,如四通八達、四面八方、五湖四海,等;表示數量的,一五一十,五顏六色,等;表示經典書籍的,四書五經,四大名著,等;表示其他的,如四方蠻夷,四分五裂,四大發明,四大文明古國,江南四大才子等。

==>五

在中國的文化中,常常出現“五”。有五行,五服,五服論,五福臨門,五谷豐登,三皇五帝,五岳獨尊,五音不全,五臟六腑,五星紅旗,等。此外,伍,是古代軍隊最小的編制單位,五人為伍,今泛指軍隊(比如五人為伍,五伍為行,為古代軍事編制單位);也是“五”的大寫。

==>九

在中國的文化中,常常出現“九”。九五至尊,九州大地,九九歸一,一言九鼎,九陰真經,九陽真經,獨孤九劍,北斗九星(由北斗七星和左輔、右弼構成),誅九族等。此外,舊稱皇帝為“萬歲”,“九千歲”則為阿諛權臣之詞,謂其僅次于天子。在古代九被認為是最大的數字,泛指多次或多數。在中國古代,九為陽數的極數,即單數最大的數,所以我國民間對“九”也很偏愛。

==>中

中國語言文化里,“中”字也是很重要的內容。中國,是對國家的簡稱;中華、中華民族、中華民國、中華人民共和國,足以見得的“中”的現代影響力; 而在古代,有中原,也足以見得中的古代影響力。中外,中則表示(中國)國內。中心組成忠字,河南(中原)方言“中“表示“好”或贊同的意思。

此外,也有北斗七星(天樞星、天璇星、天璣星、天權星、玉衡星、開陽星與瑤光星),六畜興旺,八卦,十全十美,等數字語言文化。

-->國粹:圍棋與麻將

==>圍棋

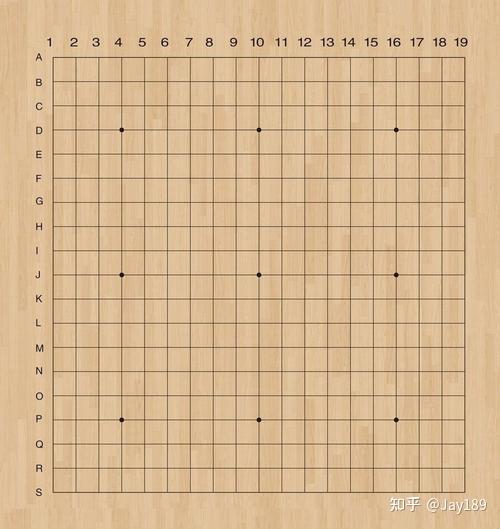

圍棋,國際通行棋種,世界上最古老的棋類游戲之一,是具有高度文化色彩的智力競技項目。圍棋起源于中國,流行于中國、日本、韓國等東亞國家。它是中華民族發明的迄今最久遠、最復雜的智力博弈活動之一。南北朝時經朝鮮半島傳入日本,流傳到歐美各國。

圍棋使用矩形格狀棋盤及黑白二色圓形棋子進行對弈,正規棋盤上有縱橫各19條線段,361個交叉點,對局雙方在棋盤的交叉點上輪流下子,每次只能下一子,落子后不能移動,終局時以目數多者為勝。圍棋共有361顆棋子,其中黑棋181顆,白棋180顆。因黑方有先手優勢,故規定黑方局終時要給白方貼目。中日韓等不同國家制定的競賽規則略有不同。

圍棋蘊含著中華文化的豐富內涵,古代被列為“琴棋書畫”四大文化之一,是中國文化與文明的體現。2019年11月,入選《國家級非物質文化遺產代表性項目保護單位名單》。

圍棋,黑即陰,白即陽,即對立統一思想;世界黑夜白天交替,時間奔流不息,猶如圍棋,一黑一白,相伴相生,相生相愛,相愛相殺,共生共存,相互轉化。

一切事物都是對立而互補的,陰陽相生相克,變化相輔相成,事件相激相隨。固陰陽之道有三:

一是陰道。如黑暗、彎曲、阻礙、陰柔、巧妙等事物陰性的一面。

二是陽道。如光明、直接、通坦、陽剛、笨拙等事物陽性的一面。

三是陰陽道。陰陽道是陰道與陽道的中間物、混合物、包含物、排斥物。陰陽道有亦陰亦陽、非陰非陽、半陰半陽、假陰假陽、陰中有陽、陽中有陰等情況,即陰陽的互相轉化。

世界上的事很少是非此即彼,通常以第三態運行,即非常態。陰陽實際上也是三種狀態:陰態、陽態、中間態。由此,各種關系變化相隨,一起帶動事物發展。

簡明地講,事物發展的根本在內部,即陰陽兩極的運動,形成新事物的關鍵在外部,即中間態的運動。這內外運動相加,勻速而變力,于是構成了運動的世界和世界的運動。

==>麻將

麻將,四人骨牌博戲,流行于華人文化圈中。麻將起源于中國,粵港澳及閩南地區、福州地區俗稱麻雀。麻將是由中國古人發明的博弈游戲,娛樂用具,一般用竹子或骨頭或塑料制成小長方塊,上面刻有花紋或字樣。

麻將是一種中國古代發明的博弈游戲,牌類娛樂用具。每副136張(有的地區74張)南方麻將多八個花牌,分別是春夏秋冬,梅竹蘭菊,共計144張。不同地區的游戲規則稍有不同。麻將的牌式主要有“餅(文錢)”、“條(索子)”、“萬(萬貫)”等。在古代,麻將大都是以骨面竹背做成,可以說麻將牌實際上是一種紙牌與骨牌的結合體。與其他骨牌形式相比,麻將的玩法最為復雜有趣,它的基本打法簡單,容易上手,但其中變化又極多,搭配組合因人而異,因此成為中國歷史上一種最能吸引人的博戲形式之一。

北方麻將每副136張牌;南方麻將一般為144張牌,添加了春、夏、秋、冬,與梅、竹、蘭、菊八張花牌;也有一些地方的麻將,另再加上聚寶盆、財神、老鼠、貓各1張牌,與百搭4張牌,總計為152張牌。

在明代馬吊牌盛行的同時,由馬吊牌又派生出一種叫“紙牌”的戲娛用具。紙牌開始共有60張。斗紙牌時,四人各先取十張,以后再依次取牌、打牌。一家打出牌,兩家乃至三家同時告知,以得牌在先者為勝。這些牌目及玩法就很像今天的麻將牌了。這種牌戲在玩的過程中始終默不作聲,所以又叫默和牌。

2017年4月,國際智力運動聯盟宣布,麻將正式成為世界智力運動項目。

麻雀牌這種說法是最主流的麻將起源的說法。麻將牌又稱麻雀牌、麻雀兒牌,本是江蘇太倉“護糧牌”。有關資料記載,在江蘇太倉市曾有皇家的大糧倉,常年囤積稻谷,以供“南糧北調”。糧多自然雀患頻生,每年因雀患而損失了不少糧食。管理糧倉的官吏為了獎勵捕雀護糧者,便以竹制的籌牌記捕雀數目,憑此發放酬金,這就是太倉的“護糧牌”。這種籌牌上刻著各種符號和數字,既可觀賞,又可游戲,也可作兌取獎金的憑證。這種護糧牌,其玩法、符號和稱謂術語無不與捕雀有關。

麻雀牌三種基礎花色的名字叫做“萬、束、筒”。“筒”的圖案就是火藥槍的橫截面,“筒”即是槍筒,幾筒則表示幾支火藥槍。“索”即“束”,是用細束繩串起來的雀鳥,所以“一索”的圖案以鳥代表,幾索就是幾束鳥,獎金則是按鳥的多少計算的。“萬”即是賞錢的單位,幾萬就是賞錢的數目。

此外“東南西北”為風向,故稱“風”,火藥槍射鳥應考慮風向。“中、白、發”:“中”即射中之意,故為紅色;“白”即白板,放空炮;“發”即發放賞金,領賞發財。

麻將玩法的術語也與捕雀護糧有關。如“碰”即“彭”的槍聲。又如成牌叫“和”,“和”“鶻”諧音,“鶻”是一種捕雀的鷹。除此還有“吃”、“杠”等術語也與捕鳥有關。

那么為何又叫做“麻將”呢?在太倉方言中,“麻雀兒”和“麻將”讀音較近,打“麻雀兒”自然也就叫成打“麻將”了。太倉方言“雀兒”,合在一起就變成“將”。唐朝,麻將傳入了日本。

作者觀點,麻將起源的說法很多,這是因為麻將成功流行與“入鄉隨俗”導致的。因為麻將老少皆宜,雅俗共玩,因此各地大多都有其獨特玩法,甚至麻將牌種類,但是其基本形式一致。因此,麻將牌及其術語有不同的說法,即麻將牌的起源難以追溯。有人認為,麻將牌來自江蘇太倉的“護糧牌”,“萬、束、筒”對應“賞錢、束鳥雀的繩索、火槍筒”;有人認為“萬、束、筒”對應“賞錢(萬貫)、糧倉俯視圖圓截面、糧倉的側視圖”;有人認為是鄭和下西洋時發明的,“萬、束、筒”對應“金錢名稱、艦隊、淡水桶”,“東西南北”為其下西洋時的風向;有人甚至認為明朝名為萬餅條(或“萬秉章”)的人在“葉子格戲(葉子戲)”的基礎上創造麻將,以自己名字“萬、餅、條”作為三種基礎花色;等等。

作者也在此闡明一種解釋,“東西南北”代表國家的疆域(向四面延申);中代表天下或政治中心(京城),即政治權力;發代表財富,即天下財勢興旺或國家與人民的財富不斷增長;白代表壽命,即人的壽命達到很大的地步或萬壽無疆;因而“東西南北中發白”代表天下太平,社會沒有動亂,人們安居樂業的“太平盛世”。而“萬、束、筒”則表示計數,上古人們有結繩計數的習慣,“筒”表示“繩子結點”,“束”表示“繩子”,而“萬”表示“繩子的打結方式”,因而麻將的含義則為土地很多和權力很大(“東西南北”的疆域和“中”心的政治權力無限大,九州之主,統治天下),糧食和財富無限多(古人領到的年薪或俸祿多為糧食;文錢、貫錢、萬錢;錢糧在古代農耕社會很重要),人們的壽命盡可能大及人口數量盡可能多(萬壽無疆,壽比南山,多子多孫,人口繁榮的傳統觀念),那么這種情況就是“太平盛世”,可以趕得上“堯舜之治”了,即中國統治者的政治理想與抱負,中國人的期望與企盼,也是中國讀書人或古代官員的最高追求。太平盛世,社會繁榮,則麻將流行,豈不美哉?

總結

由此可知,河圖洛書的思想是中國古代先進文化的源頭之一。河圖洛書的思想,經歷夏商周,以及后世歷朝歷代的發展、解讀與演化,逐漸變得豐富多彩,且從未失傳,成為了中國人思想文化中不可分割的一部分,且深刻地影響著世世代代的中國人,不論在思想性格上,還是在文化文學中,甚至哲學、政治、經濟與軍事等方方面面,融入了中國人的精神血脈之中。河圖洛書的思想也在暗示著中華文明五千年從未斷絕,是個重要的標志。

-------------------------------------------------------------------